○上田市普通財産の処分に関する要綱

令和6年3月29日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が所有する普通財産(土地及び建物に限る。)の処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、上田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年条例第53号。以下「議決処分条例」という。)、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年条例第57号)及び上田市財務規則(平成18年規則第45号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処分の原則)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、普通財産の処分を行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政上、不用であると認められるもの

2 法第237条第2項に規定する適正な対価は、不動産鑑定評価その他適正な方法により算出した時価とする。

(処分の方法等)

第3条 普通財産の処分方法は、一般競争入札によるものとする。ただし、施行令第167条の2第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる要件に該当するときは、随意契約により処分を行うことができる。

(売却予定価格等)

第4条 普通財産の売却予定価格(以下「予定価格」という。)は、不動産鑑定評価額を参考とした時価を評定額とする。

2 法定外公共物及び単独利用困難な土地等並びに価値が無いと客観的に評価できる建物が土地にあるときの土地及び建物の一体的な売却の場合の予定価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、求めるものとする。

(1) 宅地若しくは宅地と同水準の価格を用いる土地の場合 近傍類似地の固定資産税評価額を一定の率で除して得た額に需給関係による修正率を乗じた額

(2) 前号以外の土地の場合 近傍類似地の固定資産税評価額に評価倍率表による固定資産税評価額に乗ずる倍率を乗じて得た額を一定の率で除して得た額に需給関係による修正率を乗じた額

(3) その他市長が別に定める方法により算出した額

3 一般競争入札を行ったにもかかわらず、売買契約締結に至らなかった場合で、再度一般競争入札を行うときの予定価格は、当初予定価格の20%に相当する額を限度として減額調整することができる。

4 既に貸付済みで借地権がある普通財産について、当該普通財産の借受者に対して処分を行う場合は、近隣の類似した地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合又は相続税評価における借地権割合による借地権相当額を考慮して評定することができる。

5 不動産鑑定、測量その他処分のために要した経費がある場合は、その額を限度として予定価格に加算することができる。

(処分面積等)

第5条 処分する普通財産の面積は、登記面積とする。

2 一般競争入札により売却する普通財産については、入札に付する前に市において境界測量等を行い、境界を確定したうえで、登記しなければならない。

3 譲渡希望者からの申出により売却する普通財産については、譲渡希望者が境界測量等を行うとともに、その費用を負担するものとする。ただし、市の都合により売り払う場合は、市の負担とする。

4 土地の測量を行った結果、その土地の実測面積と登記面積に差があった場合で、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第15条別表第四に定める面積の誤差の範囲を超える場合は、その原因を究明するとともに必要な修正等を行うものとする。

(一般競争入札による処分)

第6条 一般競争入札による処分の場合、不動産の場所、地目、地積、最低売却価格、申込資格、申込方法、入札期日、開札日時その他必要な事項を公告するものとする。

2 前項による売却処分の公告は、上田市公告式条例(平成18年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、必要に応じて市の広報、ホームページ等に掲載するものとする。この場合において、財務規則第106条第1項の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して30日以前までに行うものとする。

3 一般競争入札による最低売却価格は、第4条第1項の評定額とする。

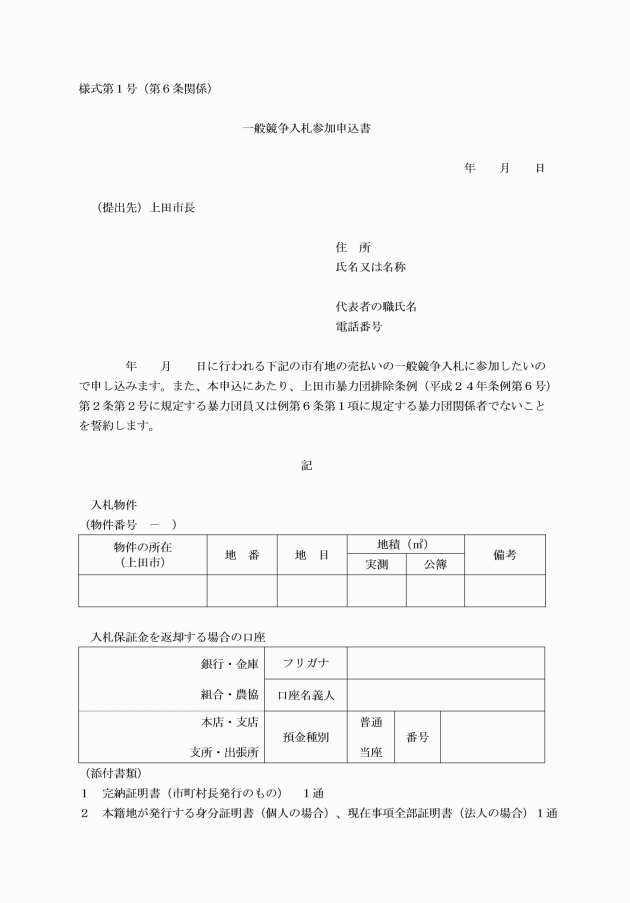

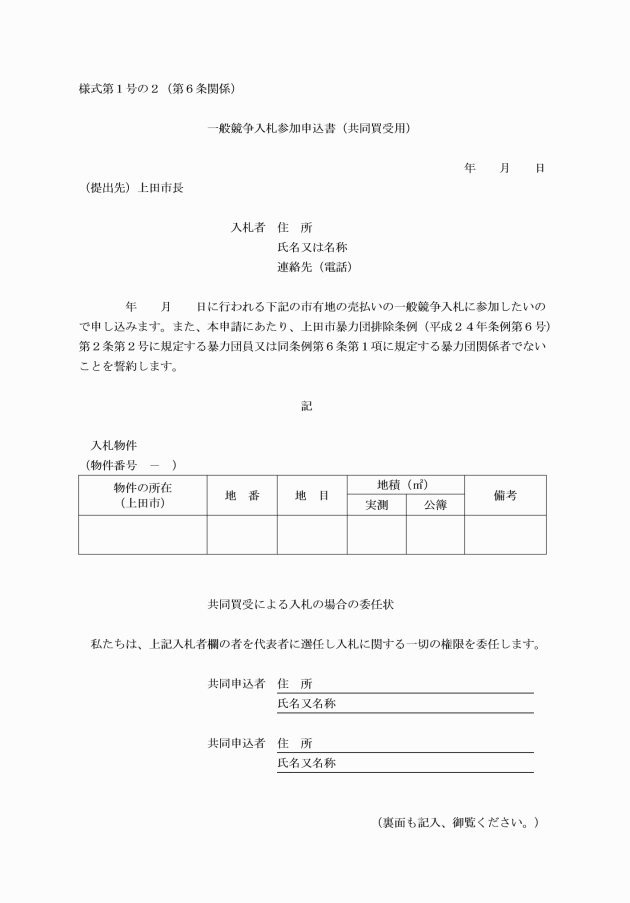

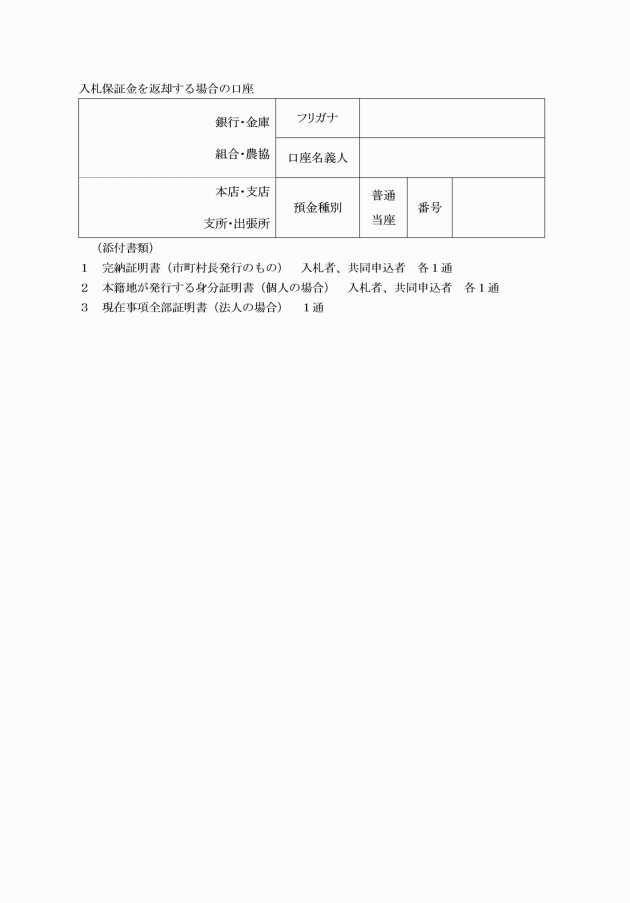

4 一般競争入札により、普通財産の譲渡を受けようとする者は、指定する期間内に入札参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 完納証明書

(2) 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(法人の場合は登記事項証明書)

(申込資格等)

第7条 普通財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いについて買受けの申込みをすることができない。

(1) 施行令第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定に該当する者

(2) 上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成24年告示第81号)第3条に規定する者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者

(4) 市町村税を滞納している者

(5) その他市長が適当でないと認めた者

(入札保証金)

第8条 入札参加者は、入札保証金として、見積もる金額の100分の10以上の額を入札執行前までに納入しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納入を免除されたときは、この限りでない。

(入札書等の提出)

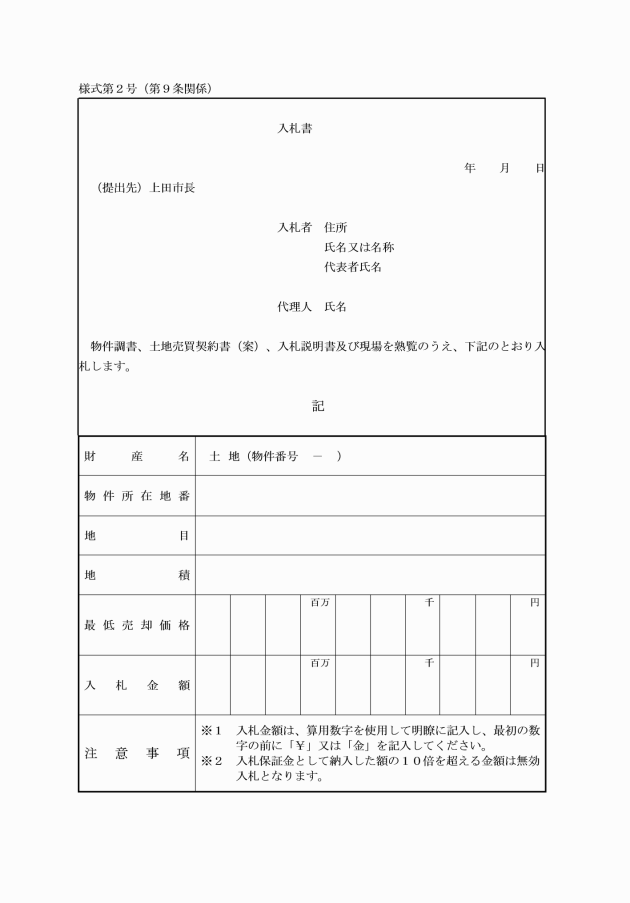

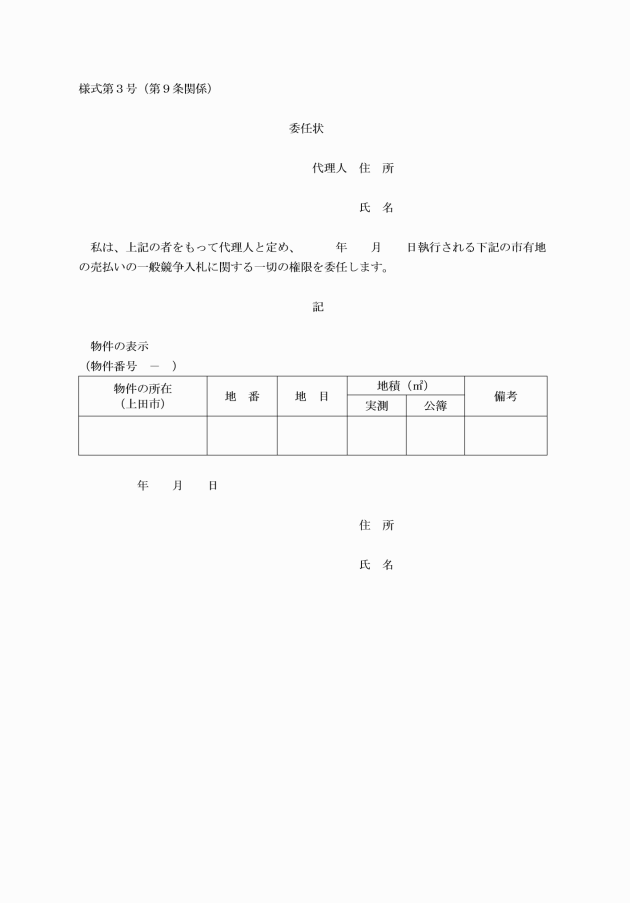

第9条 入札参加者は、入札書(様式第2号)を指定の日時及び場所に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産電子入札による場合は、財務規則第111条の2及び第111条の3の規定により行うものとする。

3 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、公有財産電子入札による場合は、この限りでない。

2 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金又は契約金額の一部に充当することができる。

3 還付する入札保証金には、利息を付さないものとする。

(落札者の決定)

第11条 市長は、最低売却価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。

(随意契約による処分)

第12条 随意契約により、譲渡若しくは譲与を受けようとする者又は普通財産と他の同一種類の財産を交換しようとする者があるときは、財務規則第201条第2項に規定する普通財産譲与(譲渡)申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び案内図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は公図の写し

(3) 利用計画書等

(4) 普通財産が無道路地、袋地、不整形地、狭小地(土地の面積が100平方メートル未満(不整形地、法面等を含む土地は200平方メートル未満)であって、単独利用が困難な土地に該当する場合は、当該地の隣接地を所有する者(点で接する者も含む。)及び利害関係者(水利組合等の利害関係がある場合はその代表者)等の関係者全員の承諾書(財務規則第201条第2項に規定する様式第138号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第13条 市長は、前条の規定による申請書等を審査し、譲渡又は譲与を決定したときは、書面により通知するものとする。

2 随意契約による売却価格は、第4条第1項の評定額とする。

(契約の締結)

第14条 普通財産の売買契約の締結は、市長が別に定める市有土地売買契約書によるものとする。

2 普通財産の譲渡決定を受けた者(以下「契約者」という。)は、譲渡を決定した日から10日以内に前項に規定する売買契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第15条 契約者は、前条の売買契約を締結するときは、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を市が発行する請求書又は納入通知書により納入しなければならない。

2 契約保証金は、契約金額の一部に充当することができる。

(売払代金の支払い等)

第16条 普通財産を買い受け、売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、契約締結の日から30日以内に、市が発行する請求書又は納入通知書により契約金額を納入しなければならない。

2 第15条第2項の規定により契約保証金を契約金額に充当したときは、契約金額から契約保証金を控除した金額を納入するものとする。

(所有権移転登記等)

第17条 普通財産の所有権は、買受人が契約金額の全額を納入したときに移転するものとする。ただし、建物の解体撤去を条件とする売買契約の場合は、この限りでない。

2 普通財産の所有権移転登記は、市が行うものとする。ただし、登記に要する登録免許税その他の費用については、全て買受人が負担するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、普通財産の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前になされた普通財産の処分に関する一般競争入札その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。