本文

上下水道料金を改定します(令和7年4月1日)

1 上下水道ってどんな仕組み?

上水道は、川や湧水、地下水から取った水をきれいにして家まで届けるものだよ。飲んだり、料理、お風呂、トイレや洗濯機などに使っているものだね。

下水道は、使った後の水(トイレやお風呂、台所の水など)を集めて、きれいにして川に戻すものだよ。

どちらもみんなが便利で快適に生活できるようにする大事な仕組みなんだ。

2 料金って何に使われるの?

24時間365日いつでもみんなが安心して上下水道を使えるようにするために、次のようなお金(費用)がかかるので、そこに料金が使われているよ

上水道(飲み水を届ける)

・水をきれいにする費用

きれいな水にするための施設や薬品、電気代、働く人のお給料など

・水を運ぶ費用

水道管やポンプを動かすための管理費用

・水道管や施設の維持・更新費用

古くなった水道管や施設を修理したり交換する費用

下水道(使った水をきれいにする)

・汚れた水を集める費用

下水管やポンプで水を運ぶための費用、電気代、働く人のお給料など

・水をきれいに戻す費用

川や海に戻す前に水をきれいにするための施設の運転費や運転管理の委託費用

・汚水管や施設の維持・更新費用

汚水管や処理施設が壊れないようにしたり、新しくしたりするための費用

3 料金はどうやって決まるの?

上下水道料金は、施設の運転や電気代、管路の修理や更新、料金徴収業務に係る費用や施設の保全費用など一年間にかかるすべての費用で決まるんだ。

料金が上がるのはなぜ?

物価が高騰して、電気代や薬品代、資材費や労務単価(働く人の賃金など)が高くなるとき。

今まで大切に使ってきた管路や施設などを新しくするためのお金が必要になるとき。

地震や台風などで壊れないようにするための工事をするための費用が必要になるとき。

など、経費に対して今までの料金収入では、足りなくなる時に料金の値上げが必要になるよ。

今までは人口増加に合わせて、管や施設の整備を増やしてきたけど、これからは人口が減って、支える人(料金を支払う人)も少なくなってしまうんだ。

かといって、水を供給しているエリアに水を使っている人がいれば、供給エリアを小さくするわけにもいかないから、料金は高くなるんだよ。

4 ライフラインとしての上下水道の重要性

上下水道事業は、私たちの日々の生活を支える重要なライフラインです。

蛇口をひねれば安全で清潔な水が供給され、トイレや台所などから流れる水が適切に処理されることは、健康的で快適な生活を維持するために欠かせません。

また、これらの仕組みは災害時にも大きな役割を果たします。たとえば、地震や豪雨などで被害が発生した際、上下水道が迅速に復旧することで、感染症の予防や生活基盤の再建が可能となります。

さらに、上下水道事業は環境保全にも寄与しています。下水処理場では、汚水をきれいにして河川や海へ戻すことで、自然環境の保護を図っています。

このように、上下水道は市民の健康と安全、さらには地域の環境を守るための重要な役割を果たしています。

私たちの生活に当たり前に存在する上下水道ですが、その維持・管理には多くの努力とコストがかかっています。この仕組みを次世代に引き継ぐためにも、市民の皆さまのご理解とご協力が欠かせません。

上下水道がどれほど重要であるかを改めて感じていただき、地域全体で支えていけるよう、ご協力をお願いいたします。

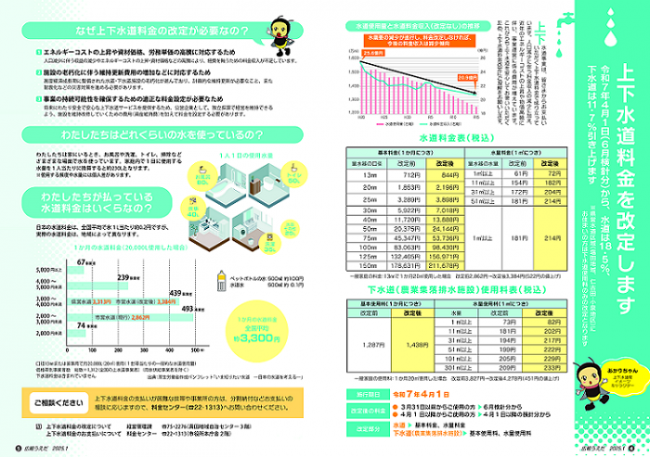

5 令和7年4月1日から料金改定の内容

水道料金について +18.5%

下水道使用料について +11.7%

上下水道事業は、基本的に皆様からお支払いいただく上下水道料金で成り立っていますが、人口減少に伴う料金収入の減少に対し、料金改定を行わないと上下水道料金収入は減り続けてしまいます。

これからも上田市の上下水道を安心してお使いいただけるよう、上下水道水道料金の改定についてご理解をお願いいたします。

※県営水道をお使いの方(塩田地域、仁古田・小泉地区)については、水道料金の改定はございませんが、下水道使用料については今回の改定が反映されます。

6 上下水道料金改定が必要な理由

令和7年4月以降の上下水道料金について改定を行うこととなりました。

この変更について、市民の皆様にご理解いただきたく、主な理由をご説明いたします。

1 運営経費の増加

各種工事にかかる労務単価や資材費の高騰、エネルギーコストの上昇など、上下水道の運営にかかる経費が年々上昇しており、それに伴い料金の値上げが必要となっております。

2 インフラの老朽化対策

上下水道のインフラ設備は多くの場合古くなり、更新や補修が必要です。老朽化した配管や施設を修理または更新するためのコストについて料金に反映させていただきます。

3 財政の持続可能性

市民生活を送るうえで最重要インフラである上下水道事業において持続可能な運営を行うためには、上下水道料金が適切に設定され、資金が安定的に確保される必要があります。

7 令和7年4月1日以降の水道料金表(税込)

| 量水器の口径 | 改定後の基本料金【改定前の基本料金】 |

水量料金(1月・1立方メートルにつき)【改定前の水量料金】 |

||

|---|---|---|---|---|

| 13mm | 844円 【712円】 |

1立方メートル以上 72円 【61円】 |

||

| 20mm | 2,196円 【1,853円】 | |||

| 25mm | 3,898円 【3,289円】 | |||

| 30mm | 7,018円 【5,922円】 | 1立方メートル以上 214円 【181円】 | ||

| 40mm | 13,888円 【11,720円】 | |||

| 50mm | 24,144円 【20,375円】 | |||

| 75mm | 53,736円 【45,347円】 | |||

| 100mm | 98,430円 【83,063円】 | |||

| 125mm | 156,971円 【132,465円】 | |||

| 150mm | 211,678円 【178,631円】 | |||

| 量水器の口径 | 改定後の基本料金【改定前の基本料金】 | 水量料金(1年・1立方メートルにつき)【改定前の水量料金】 |

|---|---|---|

| 13mm | 10,128円 【8,544円】 | 1立方メートル以上 72円 【61円】 121立方メートル以上 182円 【154円】 361立方メートル以上 204円 【172円】 601立方メートル以上 214円 【181円】 |

| 20mm | 26,352円 【22,236円】 | |

| 25mm | 46,776円 【39,468円】 | |

| 30mm | 84,216円 【71,064円】 | 1立方メートル以上 214円 【181円】 |

8 令和7年4月1日以降の下水道使用料表(税込)

| 改定後の基本使用料【改定前の基本使用料】 | 水量使用料(1月・1立方メートルにつき)【改定前の水量使用量】 |

|---|---|

| 1,438円 【1,287円】 |

1立方メートル以上 82円 【73円】 |

9 施行期日

令和7年4月1日

10 改定後の料金が適用される時期

令和7年3月31日以前からご使用の方 6月検針分から

令和7年4月1日以降からご使用の方 4月1日以降の検針分から

11 上下水道料金改定に関するQ&A

Q1 料金改定はどのように審議されたのですか?

令和6年4月22日に市長から上田市上下水道審議会へ料金改定について諮問

令和6年4月から7月まで全4回にわたり審議会での審議

令和6年8月6日に上田市上下水道審議会から市長へ令和7年度の料金改定の答申

令和6年12月の市議会定例会へ改正条例案を提出し、可決

Q2 上田市上下水道審議会からの答申はどのような内容ですか

令和6年8月6日に提出された答申書の主な内容は次のとおりです。

答申内容

(1) 算定期間は、令和7年度から令和10年度までの4年間とする。

(2) 水道料金は、平均改定率18.5%引き上げることが適当である。

(3) 下水道使用料・農業集落排水施設使用料は、平均改定率11.7%引き上げることが適当である。

(4) 改定時期は、令和7年4月1日とすることが適当である。

付帯意見

昨今の社会経済情勢や市民生活への影響を考慮し、資産維持率を1%とした資産維持費を算入した料金改定となっているが、将来にわたり安定した経営を確保するには、資産維持率3%の資産維持費を算入した料金とすべきであり、今回の改定率ではまだ不足すると考えられる。

今後、必要な料金改定をいたずらに先送りすることのないよう、次回改定時には、資産維持率2%を目安とする資産維持費を算入した料金改定を目指し検討されたい。

詳細は、答申書 [PDFファイル/611KB]をご覧ください。

Q3 県内の他自治体と比較して、上田市の料金水準はどの程度ですか

一般のご家庭で口径13ミリメートルのメーターで1か月に20立方メートルの水道水を使い、同量を下水道へ排水した場合、県内19市で比較すると、

水道料金 改定前:高いほうから14番目

→ 改定後:高いほうから7番目

下水道使用料 改定前:高いほうから5番目

→ 改定後:高いほうから2番目

Q4 水道事業の詳細について知りたい

上田市上下水道局の決算書や経営戦略をご参照ください。また水道事業会計についてわかりやすい解説も併せてご紹介いたします。

「上下水道局決算書」

「誰でもわかる水道事業会計(愛知中部水道企業団ホームページ)<外部リンク>」

Q5 経営状況や施設の状況について、他の事業体と比較したい

経営比較分析表を公表しておりますのでご参照ください。

「長野県内各市町村等公営企業における経営比較分析表(県ホームページ)<外部リンク>」

Q6 市民への周知方法についてはどのように行いますか

広報うえだ令和7年1月号[PDFファイル/1MB]による周知

料金改定後の検針時に料金改定のチラシ配布予定

SNS等を活用し周知予定

12 納付困難な方はご相談ください

上下水道料金のお支払いが困難な世帯や事業所の方は、分割納付などお支払いの相談に応じますので、料金センター(電話0268-22-1313)へお問い合わせください。