本文

企画展、講座開催のお知らせ

上田市公文書館では、企画展や講座などの催しを開催しておりますので、ぜひ御来場ください。

第20回公文書館所蔵資料企画展

『明治15年尾野山学校「学校設立伺」、昭和2年「方面委員視察報告」など~明治から昭和の公文書にみる上田市の歴史~』

- 期間 令和7年4月19日(土曜日)から令和7年7月20日(日曜日)まで

- 場所 上田市公文書館1階ホール

- 観覧料 無料(ただし、丸子郷土博物館の展示の観覧は有料)

- 展示内容 明治15年、新たに設立する尾野山学校の「村立学校設立伺」、大正14年の「上田橋竣工開通式」関係文書、昭和2年の上田市公報「方面委員の視察報告」記事など、原本資料9点、写真資料18点、合計27点の資料を展示・公開しています。

展示資料の紹介(抜粋)

※歴史公文書等を掲載等の目的で利用する場合は別途申請が必要ですので、公文書館までお問い合わせください。

| 企画展資料 | 資料の概要 |

|---|---|

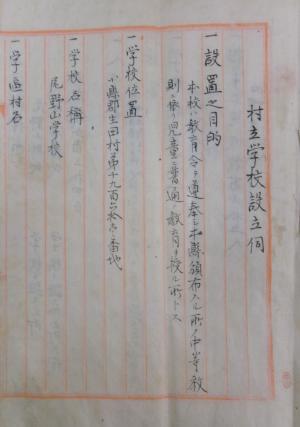

「尾野山学校設立伺1」  「尾野山学校設立伺2」 |

(1)「明治15年、尾野山学校の「村立学校設立伺」」 生田村の尾野山学校「村立学校設立伺」には、「設置之目的 本校は教育令を遵奉し、本県頒布する所の中等教則に依り、児童に普通の教育を授ける所とする」などと記しています。また「就学生徒概数 百二十五人、内男七十人、女五十五人」などとあります。明治12年に教育令が出され、全国的に教育が統一化されました。この尾野山学校も村立学校として地球儀、地図、数学図などの学校備品をそろえ、「教員数 八人、 但し一人に付、生徒十六人受持ちの積り」などと、教育体制を整えています。 |

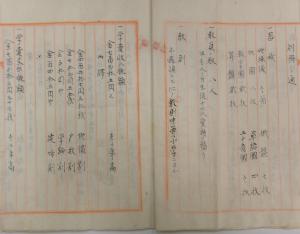

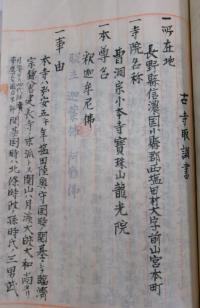

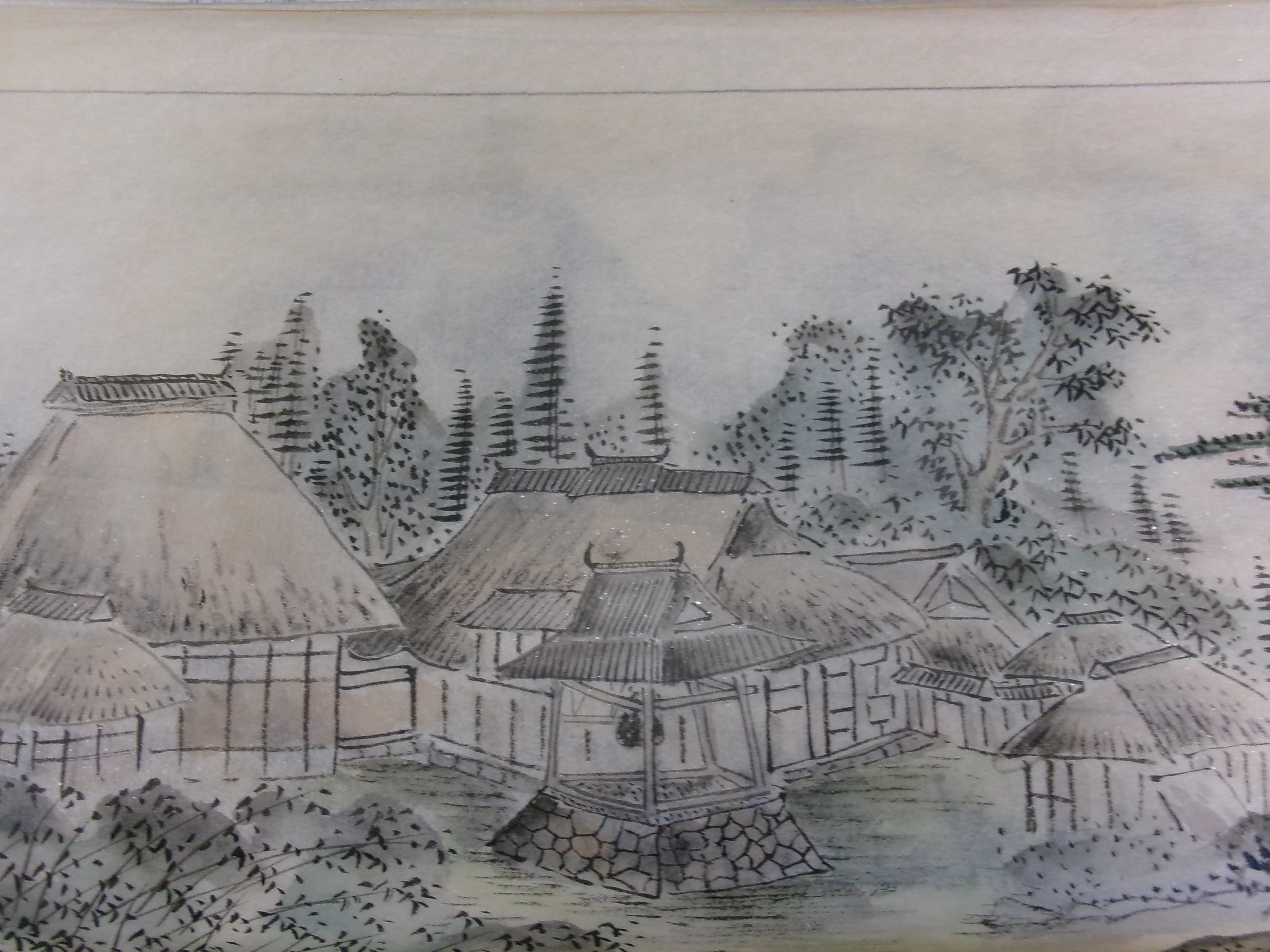

「龍光院古寺取調書」  「龍光院古寺取調書境内図」 |

(2)「明治28年、龍光院の古寺取調書」 西塩田村の明治26年から28年の「社寺書類」の簿冊には、「龍光院古寺取調書」が保存されています。この文書によると龍光院の事由として「本寺は弘安五年(1282年)、塩田陸奥守国時の開基にして臨済宗、鎌倉建長寺の末派とする。開山は月渓大和尚たり」などと記されています。寺は塩田北条氏の菩提寺として鎌倉時代には寺運も隆盛しました。その後慶長六年(1601年)には曹洞宗寺院となりました。この古寺取調書には龍光院の黒門、鐘楼、本堂、土蔵などを描いた貴重な境内図も添付されています。 |

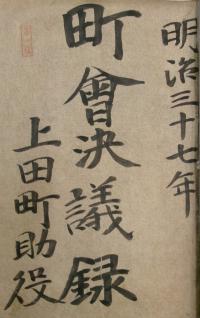

「上田町会決議録表紙」  「寄付金願文書」 |

(3)「明治37年、上田町教育基金として寄付金願」 「町会決議録」には、11月4日付の上田男子尋常高等小学校(現清明小学校)校長から町長宛に提出された「寄付金願」が保存されています。この文書には「金五円也 右は昨年当校の卒業生が直江津へ修学旅行の際、五智如来(五智国分寺)境内で拾得し、警察署に届け出ていたが、遺失者の申し出がなく、このほど下げ渡しされた。このため関係者は上田町教育基金として町に寄付したい意向であるので御採納をお願いしたい」としています。上田町会はこの寄付金の採納をただちに決議しました。 |

「細川市長への弔辞」  「市葬が行われた上田市公会堂」 |

(4)「大正13年、細川市長への弔辞」 大正13年の「上田市公報」には、5月25日に逝去した細川吉次郎市長に対する勝俣英吉郎市会議長の弔辞がみられます。この内容は大正3年に上田町長となり、大正8年には市制施行により市長となり、十有余年精勤し、市制実施、水道敷設、城下村の合併、市公会堂の建設など、君の努力によるもので、他人の企て及ぶところにあらず」などと記しています。 |

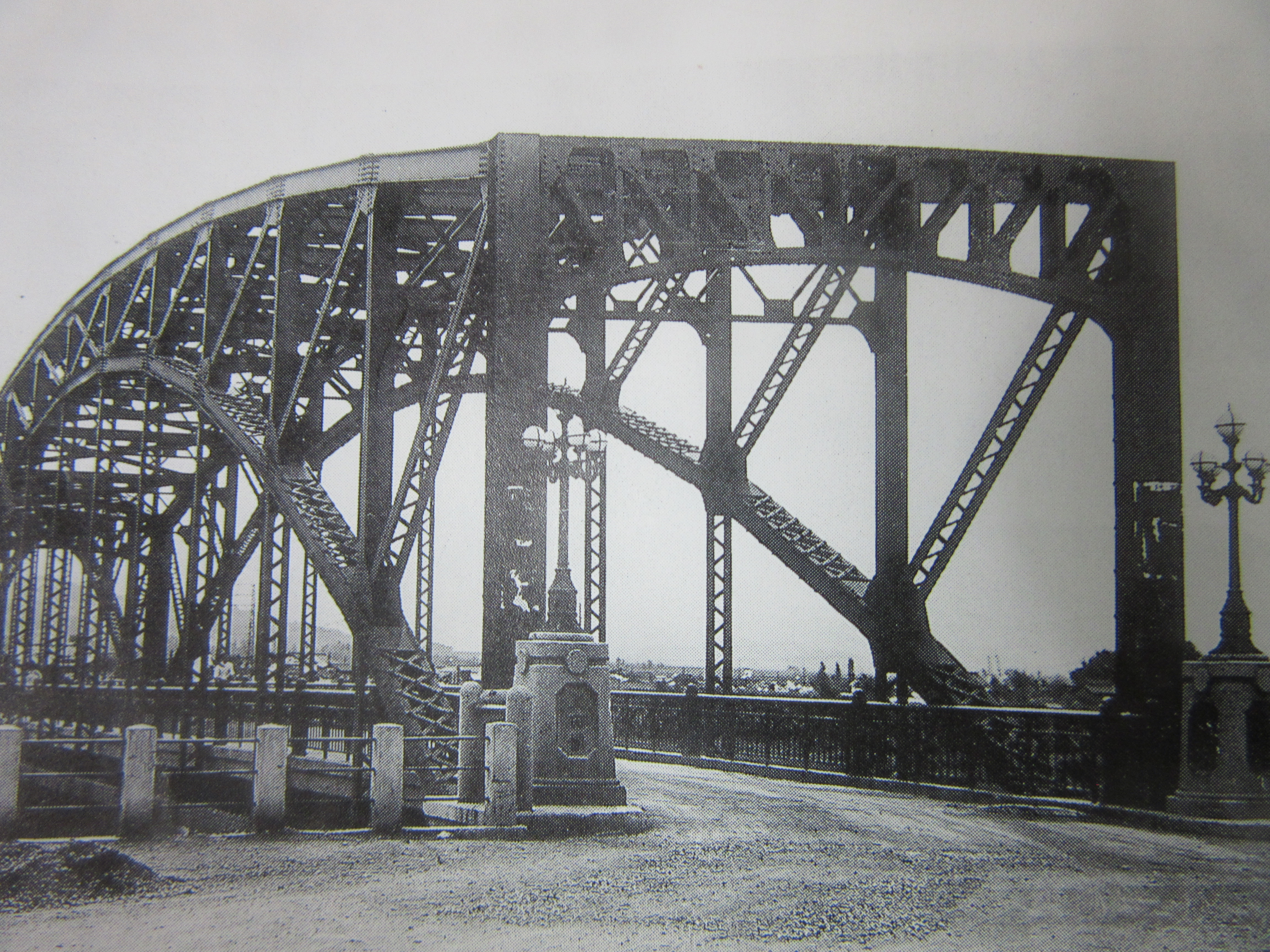

「勝俣市長上田橋開通式祝辞」  「完成した鋼鉄製の上田橋」 |

(5)「大正14年、上田橋竣工開通式などの記事」 大正14年8月の「上田市公報」には8月7日に開催された「上田橋竣工開通式並に祝賀式」の記事がみられます。当日、勝俣上田市長は「本橋は巨額の経費と人力を要した、わが国に類例が少ない新式の鉄橋である」などと新橋の状況を述べています。開通式では三組の夫婦そろっての渡り初めが行われ、常田獅子、房山獅子が舞い、大変な賑わいとなりました。また上田市公会堂では開通祝賀会が盛大に開催されました。 |

「方面委員制度創設に尽力した小河滋次郎博士」  「昭和2年方面委員視察」 |

(6)「昭和2年、方面委員の視察報告記事」 昭和2年6月の「上田市公報」には、「視察報告」として本県で初めて実施された県内方面委員有志による他府県の社会事業視察団に加わり、視察・調査した記事がみられます。方面委員は低所得者層の救済など地域の社会福祉事業を目的とする活動を行っていた名誉職委員で、大正7年に上田市出身の小河滋次郎博士が大阪府の林市蔵知事と考案し、昭和3年には全都道府県に設置され、戦後の民生委員制度に引き継がれました。 |

「衆議院議員選挙棄権防止記事」  「衆議院議員選挙棄権防止記事(部分)」 |

(7)「昭和3年、衆議院議員選挙の棄権防止記事」 昭和3年2月の「上田市公報」には、「衆議院議員選挙の棄権防止に就いて」の記事がみられます。この内容は「二月二十日に執行される衆議院議員選挙は国民多数の熱望に成る普通選挙の第一次選挙であり、わが憲政史上、画期的な機会である」とし、棄権することがないよう呼びかけています。大正14年、普通選挙法が成立し、25歳以上の男子普通選挙が法定され、昭和20年12月には女性の参政権が認められました。 |

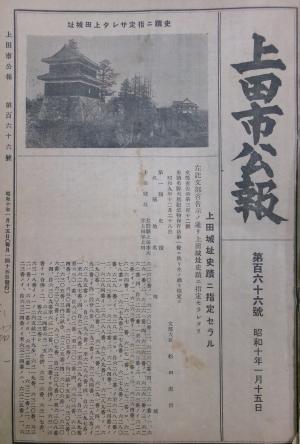

「上田城址史跡に指定記事1」  「上田城址史跡に指定記事2」 |

(8)「昭和10年、上田城址(城跡)史跡に指定記事」 昭和10年1月の「上田市公報」には、「上田城址、史跡に指定せらる」の記事がみられます。この内容は「上田城址史跡に指定せらる。左記文部省告示の通り上田城址、史跡に指定せられたり。文部省告示第三百十二号、史跡名勝天然記念物保存法第一条に依り、左の通り指定する。昭和9年12月28日 文部大臣松田源治」と記されています。また上田城址は「天正11年、(徳川)家康に請うて一城を千曲河畔に築いて、伊勢山の戸石城から移った上田城が是(これ)である」などと記しています。 |

「市国民健康保険条例」 |

(9)「昭和30年、市国民健康保険条例の制定文書」 昭和30年『上田市議会議決書』の簿冊には3月に提出の「上田市国民健康保険条例の制定について」の文書がみられます。条例の第1条には「この条例は法令に特別の定めがあるものを除く外、市が行う国民健康保険事業について必要な事項を定めることを目的とする」と記しています。昭和23年、国民健康保険法改正により、運営主体が市町村となり、任意設立・強制加入制を導入しました。昭和30年、国庫補助を法制化し、国民健康保険の財政は立ち直りをみせ、同年に上田市国民健康保険条例が制定されました。 |

第13回公文書館講座のお知らせ

「第20回公文書館所蔵資料企画展」資料を用い、分かりやすく解説する講座です。

企画展内容を2階閲覧室で詳しく解説し、その後に展示資料を観覧します。

- 講師 当館専門事務員 倉澤正幸

- 日時 令和7年6月14日(土曜日)13時30分から15時00分まで

- 会場 上田市公文書館2階閲覧室

- 参加料 無料

- 定員 先着20名

- 申込方法 令和7年5月13日(火曜日)から6月13日(金曜日)までに公文書館へ電話でお申し込みください。

上田市公文書館メインページhttps://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kobunshokan/