本文

上田市公文書館

公文書館からのお知らせ

- デジタルアーカイブ、第19回所蔵資料企画展、第18回企画展動画、第12回公文書館講座、公文書館だより第37号を更新しました。

ページ内リンク

公文書館はどんなところ?

- 令和元年(2019)9月1日、上田市公文書館は上田市立丸子郷土博物館に併設して開館しました。

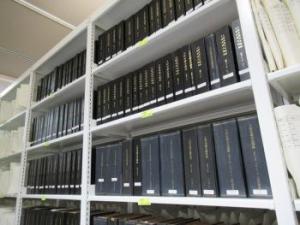

- 公文書館は、歴史資料として重要な公文書などを良好な状態で保管し、市民共通の財産として後世に継承するとともに、閲覧・普及啓発事業(企画展・講座など)を通じて広く市民に公開し、市民の知る権利の保障・行政の説明責任の確保・住民自治の推進・学術文化の発展に寄与します。

- 現在、公文書館では合併市町村が保管していた旧役場文書や報告書類など、主に明治以降の行政文書を中心に約25,400点(令和7年1月末)を所蔵しています。市役所からは、毎年定期的に保存期間の終了した公文書が移管され、また、それ以外にも歴史的に貴重な地域資料の寄贈もあり、所蔵点数は年々増えています。

- 皆さまへのお願い:旧役場の公文書や貴重な地域文書、古文書、写真などが思わぬ所から見つかることがあります。地域の歴史を記録する貴重な資料であり、見かけた場合には公文書館までご一報ください。

- その他:館内、敷地内とも禁煙としています。ご理解とご協力をお願いします。

利用方法

1. 閲覧したい資料を探すには

閲覧室の「目録検索システム」を使って所蔵資料の検索ができます。ご自宅のパソコンやスマートフォンからもインターネットに接続することでご利用いただけます。次のショートカットからどうぞ。

閲覧室の「目録検索システム」を使って所蔵資料の検索ができます。ご自宅のパソコンやスマートフォンからもインターネットに接続することでご利用いただけます。次のショートカットからどうぞ。

【上田市公文書館目録検索システム<外部リンク>】

令和6年3月27日目録データ更新

※お探しの資料が見つからない場合は公文書館へご相談ください。

2. 閲覧申込みについて

公文書館の所蔵資料を閲覧するには、所定の申込書の提出が必要になります。一度に申込みできる点数は5点までです。

公文書館の所蔵資料を閲覧するには、所定の申込書の提出が必要になります。一度に申込みできる点数は5点までです。

申込書のダウンロードはこちら⇩

申込書はメール・Faxでも提出できます。

mail:kobunshokan@city.ueda.nagano.jp

Fax:0268-75-6683

3. 審査について

- 公文書館では、閲覧申込みのあった所蔵資料について、閲覧の可否を審査します。

- 閲覧の可否は、既に審査済みの資料については申込み時に、それ以外は後日、審査終了後に連絡します。

- 個人情報を含むもの、劣化の激しいもの等は、閲覧できない場合があります。

4. 閲覧について

- 資料は閲覧室で閲覧していただきます。館外貸出しは原則として行いません。

- 現在、閲覧室の定員は6人としています。

- 閲覧室へ持ち込める物品は次のとおりです。カバンやバッグ類は持ち込めません。

- 【持込み可能な物品】筆記用具(鉛筆またはシャープペンシル)、ノート、カメラ、ノート型パソコン、スマートフォン、携帯電話、財布等の貴重品。これ以外については受付でお尋ねください。

- バッグ類など持ち込めない物品は、正面玄関風除室内のロッカー(鍵付き)で保管してください。なお、手さげ袋をロッカー内に用意してありますので、持ち込み物品用にご利用ください。

- 撮影する際に、フラッシュ、三脚等の使用はできません。

- 閲覧室内では静かにお過ごしください。

- 公文書館内では飲食できませんが、1階及び2階ホールでの水分補給は可とします。ただし、展示物付近ではご遠慮ください。

所蔵資料の取り扱いについて

閲覧に供する所蔵資料は「原本」です。資料保全のため、閲覧時には次のことをお守りください。特に【禁止行為】についてはご注意ください。

- 【取り扱い】資料は机に置き、丁寧にご覧ください。

- 【禁止行為】手に持ちながらの閲覧。ページの折り曲げ。無理に開く。綴じひも等を緩めたり外したりする。書き込む。指先を濡らしてページをめくる。上から直接筆写する。ページを抜き取る、切り取る、破る。

- 【筆記用具】資料にインクや染料が付着することを防止するため、万年筆、ボールペン、蛍光ペン等は閲覧室へは持ち込めません。ノートへの筆記は、鉛筆またはシャープペンシルを使用してください。

- 【資料の管理】返却するまでは、十分注意を払い管理してください。閲覧室を一時的に離れるときは、職員にお声がけください。

5. その他の申請様式

1. 掲載等承認申請書

2. 寄贈申出書

3. 寄託申出書

※申請書、申出書への押印は不要になりました。

企画展のお知らせ

【更新】第19回所蔵資料企画展

「明治22年の上田町条例や大正9年第一回国勢調査関係文書など~明治から昭和の公文書にみる上田市の歴史~」

- 期間 令和7年1月11日(土曜日)から令和7年4月13日(日曜日)まで

- 場所 上田市公文書館1階ホール

- 観覧料 無料(ただし、丸子郷土博物館の展示の観覧は有料)

- 展示内容 明治22年、新たに発足した上田町の第1回町会議事録、大正9年の第一回国勢調査関係文書、昭和31年の丸子町と塩川村の合併関係文書など、原本資料9点、写真資料18点、合計27点の資料を展示・公開しています。

- 展示資料の紹介(抜粋)

※歴史公文書等を掲載等の目的で利用する場合は別途申請が必要ですので、公文書館までお問い合わせください。

| 企画展資料 |

資料の概要 |

|---|---|

|

「上田町町税免除条例」 |

(1)「上田町の町税免除条例」(明治22年) 第1回の町会議事録には「上田町条例第二号 町税免除条例」が保存されています。この内容は「(町村) 制第九七条に準拠し、左の条件により町税を免除する」として、新開地及び開墾地は荒地を切り開いて田畑にするまでの期間は町税を免除するとしています。また町内の赤貧者(極めて貧しい人)には町会の議決を経て町税を免除すると定めています。当時の町役場は原町にあり、上田女学校の建物で町会が開催されました。 |

|

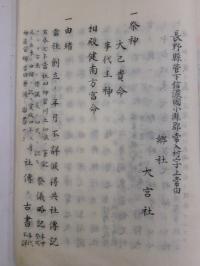

「科野大宮社の古社取調書」 |

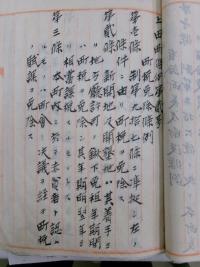

(2)科野大宮社の古社取調書(明治28年) 上田町の明治27年から28年の「社寺関係書類」の簿冊には、「郷社 大宮社」として祭神や由緒、社殿、境内神社などが詳細に記されています。その後大宮社は県社に昇格し、神社名を科野大宮社に改称して、人々に広く信仰されました。古来「総社大宮」とも尊称され、国司が参拝する信濃国の総社との推定もされています。江戸時代には科野大宮社社殿の営繕は、上田藩の藩費によって行われました。この神社の森にはケヤキ・クヌギ・イチョウの大木がみられ、市天然記念物に指定されています。 |

|

「小川国勢院総裁挨拶」 |

(3)第一回国勢調査関係文書(大正9年) 上田市の大正8年から作成された「郡市長会議録綴」には、大正9年9月22日付の「地方長官会議に於(お)ける小川国勢院総裁挨拶(あいさつ)」が保存されています。10月1日には第一回国勢調査の実施が予定されており、「国勢調査には各地方共に熱心に準備をし、国民もあまねく本調査の趣旨を了解しているとみられ、満足な結果が得られることと信ずる」と述べています。この国勢調査の結果、日本の人口が5,596万3,053人であることが判明し、正確な日本の人口を把握することができました。 |

|

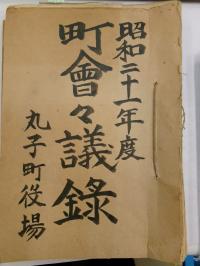

「 |

(4)丸子町食塩製造条例(昭和21年) 丸子町の昭和21年「町会会議録」には、「丸子町食塩製造条例」の文書がみられます。内容は「第一条 本町は町内住民の食塩不足を充足するため食塩製造事業を行う」と定めています。昭和20年8月、日本は降伏して太平洋戦争は終結し、戦後の食糧難の中、食塩不足も深刻となり、県は昭和21年2月、自給製塩所づくりに補助金を出す条例を公布しました。丸子町では新潟県浦本村(現在糸魚川市)に製塩所を設置し、同年8月から製塩を開始し、11月には町民一人当たり四合の塩の配給を実施しました。 |

|

「多彩な道路まつりの行事の記事」 |

(5)多彩な道路まつりの行事記事(昭和29年) 昭和29年10月の上田市公報には道路まつりについて「上田駅前広場、鷹匠町、鈴蘭通りにおいて、プラタナス・しだれ柳・銀杏の植樹が行われ、道路建設に関する大型機械や市道建設写真を展示した建設機械展示会を上田公園体育館で開催しました。」と記しています。また小・中学生による道路まつりの標語、ポスターの募集・展示や自動車による広告カーニバル行進など多彩な行事も行われました。 |

|

「報恩寮が移転の記事」 |

(6)報恩寮が移転の記事(昭和30年) 昭和30年12月の市公報には、「報恩寮が移転」の記事がみられます。記事では「養老院の上田市報恩寮が上田原に移り、新築の建物が完成し、12月11日に移転しました。今後共この施設の運営、ひいては老人福祉のため市民皆様の御援助、御協力をお願い申し上げます。」などの内容が記され、新築の報恩寮の建物写真が添付されています。 |

|

「合併促進協議会設置届文書」 |

(7)丸子町と塩川村が合併協議会設置の記事(昭和31年) 昭和31年の塩川村役場の「合併関係書類綴」には、7月から9月にかけての丸子町と塩川村の合併に関する文書がみられます。昭和28年施行の町村合併促進法により、7月23日には丸子町塩川村合併促進協議会の設置について、林虎雄県知事宛に依田丸子町長、松山塩川村長の連名で、届出がなされています。9月30日には丸子町・塩川村の合併が行われ、人口約2万7千名の新丸子町が誕生しました。 |

|

「旧上田市民会館の工事関係記事」 |

(8)旧上田市民会館の工事関係記事(昭和38年) 昭和38年7月の「広報うえだ」には、旧上田市民会館の工事関係記事がみられます。記事には「いま棟上げ 工事は順調に」として「私たちが待ち望んでいた市民会館は建設工事が順調に進んでおり、いま棟上げの作業をしており、10月中旬には完成する予定」と記しています。この旧市民会館は予定通り、同年10月に近代的な設備を有した新しい建物として完成し、市民会館落成の祝賀行事が盛大に開催されました。 |

|

「すすむ水道の拡張工事の記事」 |

(9)すすむ水道の拡張工事の記事(昭和40年) 昭和40年2月の「広報うえだ」には「五月には完成へ 新ろ過池 すすむ水道の拡張工事」の記事がみられます。記事には「市の水道局はいま三か年計画で、約2億円という工事費を使う水道施設の新設拡張工事を進めています。」と記しています。この工事で染屋浄水場ではろ過池(汚れた水をきれいにする池)の新設、須川では配水池を造成しており、水道施設の新設や拡張工事を実施している状況を記しています。 |

企画展の解説動画

| 回 |

企画展テーマ・展示文書内容 |

|---|---|

| 第7回 |

|

|

第8回 |

|

| 第9回 |

|

|

第10回 |

|

|

第11回 |

|

|

第12回 |

|

|

第13回 |

|

|

第14回 |

|

| 第15回 |

|

| 第16回 |

|

| 第17回 |

|

| 【更新】 第18回 |

|

公文書館講座のお知らせ

【更新】第 12 回公文書館講座

「第 19 回公文書館所蔵資料企画展」資料を用い、分かりやすく解説する講座です。

- 講師 当館専門事務員 倉澤正幸

- 日時 令和7年3月15日(土曜日)13時30分から15時まで

- 会場 上田市公文書館2階閲覧室

- 参加料 無料

- 定員 先着20名

- 申込方法 2 月 15 日(土曜日)から 3 月 14 日(金曜日)までに電話で公文書館まで

公文書館だより

令和元年度

令和2年度

- 公文書館だより第3号 [PDFファイル/550KB]

- 公文書館だより第4号 [PDFファイル/746KB]

- 公文書館だより第5号 [PDFファイル/579KB]

- 公文書館だより第6号 [PDFファイル/482KB]

- 公文書館だより第7号 [PDFファイル/658KB]

- 公文書館だより第8号 [PDFファイル/690KB]

令和3年度

- 公文書館だより第9号 [PDFファイル/876KB]

- 公文書館だより第10号 [PDFファイル/513KB]

- 公文書館だより第11号 [PDFファイル/503KB]

- 公文書館だより第12号 [PDFファイル/513KB]

- 公文書館だより第13号 [PDFファイル/545KB]

- 公文書館だより第14号 [PDFファイル/525KB]

- 公文書館だより第15号 [PDFファイル/512KB]

- 公文書館だより第16号 [PDFファイル/534KB]

- 公文書館だより第17号 [PDFファイル/634KB]

令和4年度

- 公文書館だより第18号 [PDFファイル/779KB]

- 公文書館だより第19号 [PDFファイル/871KB]

- 公文書館だより第20号 [PDFファイル/873KB]

- 公文書館だより第21号 [PDFファイル/797KB]

- 公文書館だより第22号 [PDFファイル/951KB]

- 公文書館だより第23号 [PDFファイル/891KB]

- 公文書館だより第24号 [PDFファイル/808KB]

- 公文書館だより第25号 [PDFファイル/831KB]

- 公文書館だより第26号 [PDFファイル/915KB]

- 公文書館だより第27号 [PDFファイル/987KB]

- 公文書館だより第28号 [PDFファイル/1013KB]

令和5年度

- 公文書館だより第29号 [PDFファイル/848KB]

- 公文書館だより第30号 [PDFファイル/870KB]

- 公文書館だより第31号 [PDFファイル/1020KB]

- 公文書館だより第32号 [PDFファイル/912KB]

- 公文書館だより第33号 [PDFファイル/931KB]

令和6年度

- 公文書館だより第34号 [PDFファイル/936KB]

- 公文書館だより第35号 [PDFファイル/906KB]

- 公文書館だより第36号 [PDFファイル/857KB]

- 【更新】公文書館だより第37号 [PDFファイル/902KB]

デジタルアーカイブ

【更新】当館では所蔵資料のデジタルアーカイブ化を進めています。

各資料は、資料タイトルのリンクから全ページをご覧いただけます。

また、上田市公文書館目録検索システムの該当項目からも画像をご覧いただけます。

※歴史公文書等を掲載等の目的で利用する場合は別途申請が必要ですので、公文書館までお問い合わせください。

| デジタル資料 |

資料の概要 |

|---|---|

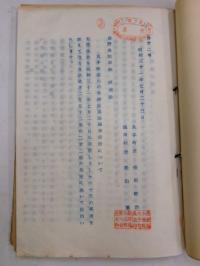

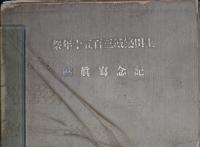

|

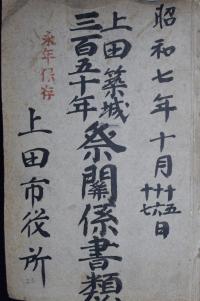

(1)上田築城三百五十年祭記念写真帖<外部リンク> 102頁 上田市 昭和7年 上田築城三百五十年祭を記念し、作成された写真帖。真田・仙石・松平御三家の御写真や資料、上田城に関係ある古跡等の資料、築城三百五十年祭の様子、当時の上田市の風景写真等が掲載されている。 |

|

(2)上田築城350年祭関係書類<外部リンク> 1,110頁 上田市 昭和7年 上田築城350年祭の事務関係書類が綴られた簿冊。三家各城主調、350年祭祝賀記念歌、飛行機派遣申請書、350年祭展覧会豪華版、350年祭招待者名簿、祭文、新聞記事等が綴られている。 |

|

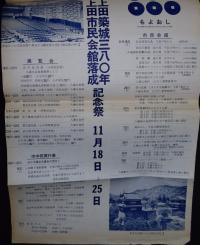

(3)上田築城380年祭・上田市民会館落成記念祝賀行事関係綴<外部リンク> 80頁 上田市 昭和38年 上田築城380年祭・上田市民会館落成記念祝賀行事の事務関係書類が綴られた簿冊。記念祝賀行事計画要綱・日程表、行事計画案、式次第、業務分担表、招待者芳名簿等が綴られている。 |

|

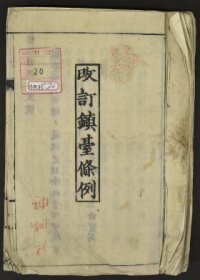

|

(4)改訂鎮台条例<外部リンク> 115頁 神畑村 明治6年 明治6年に太政大臣から布告された改訂鎮台条例、学資寄付金簿様式、新暦の御祭日、御祝日、東京医学校、容疑者の手配書などについて記している。 |

|

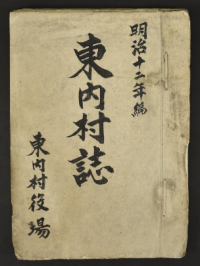

(5)東内村誌<外部リンク> 77頁 東内村役場 明治12年 明治12年に東内村が編纂した村の歴史・地理・戸数・社寺・学校・古跡・物産・風俗などを記した村誌。 |

|

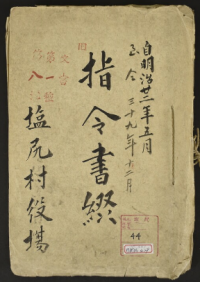

(6)指令書綴<外部リンク> 174頁 塩尻村役場 明治22年から39年 明治22年から明治39年まで作成した公文書綴。 |

|

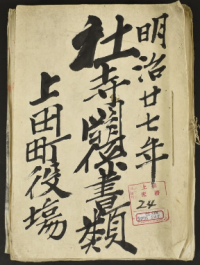

(7)社寺関係書類<外部リンク> 121頁 上田町役場 明治27年 明治27年から作成した上田町役場の「社寺関係書類」には海禅寺・上田八幡社・宗吽寺・浄念寺・芳泉寺などの取調書が保存されている。寺社の由緒、文化財、建物、境内図などの資料がみられる。 |

|

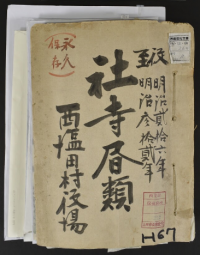

(8)社寺書類<外部リンク> 380頁 西塩田村役場 明治26年から32年 明治26年から作成した西塩田村役場の「社寺書類」には塩野神社・中禅寺・前山寺・手塚八幡社・王子神社などの取調書が保存されている。寺社の由緒、文化財、建物、境内図などの資料がみられる。 |

年間報告

入館者数

- 令和元年度入館者数 [PDFファイル/59KB]

- 令和2年度入館者数 [PDFファイル/71KB]

- 令和3年度入館者数 [PDFファイル/41KB]

- 令和4年度入館者数 [PDFファイル/41KB]

- 令和5年度入館者数 [PDFファイル/40KB]

各種申込・申請状況

- 令和元年度各種申込・申請状況 [PDFファイル/159KB]

- 令和2年度各種申込・申請状況 [PDFファイル/211KB]

- 令和3年度各種申込・申請状況 [PDFファイル/194KB]

- 令和4年度各種申込・申請状況 [PDFファイル/93KB]

- 令和5年度各種申込・申請状況 [PDFファイル/198KB]

開館日・開館時間等

開館日

【休館日】

月曜日

国民の祝日の翌日(国民の祝日の翌日が月曜日に当たるときはその翌日)

年末年始(12月29日から翌年1月3日)

開館時間

午前9時から午後5時まで(最終入館は閉館30分前までにお願いします。)

※館内、敷地内とも禁煙です。

住所

〒386-0413 長野県上田市東内2564—1

連絡先

電話:0268-75-6682 ファックス:0268-75-6683

交通アクセス

バス:千曲バス鹿教湯線「丸子郷土博物館前」バス停下車

自動車:上田駅から約15キロ(所要時間約30分)

パンフレット

関連リンク

- 上田市公文書館目録検索システム<外部リンク>

- 過去の展示・イベント情報

」

」