本文

空き家問題、どう解決する?早いほど良いその理由

病気は「早期発見、早期治療」が大切といいますが、空き家の放置により生じる空き家問題の「早期解決」「川上対策」も同様です。空き家問題には、相続人含む所有者の経済的事情や立地、接道状況、修繕や解体工事などの諸条件、相続などなど、複数の問題要素が入り組んでいることが少なくありません。「空き家問題」というと、空き家を所有する個人の問題のように捉えられがちですが、少子高齢化や過疎化などを背景とした年々増加する空き家が地域の周辺環境に及ぼす保安上、衛生上、景観上の悪影響はすでに社会問題化しており、必ずしも所有者本人だけの問題とは言い切れない状況です。

空き家の放置により生じる主なデメリットとリスク

実際に、空き家を長期にわたって放置すると、どうなるのでしょうか?どんなデメリットがあるのでしょうか?

特定空家等に指定される可能性

平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」において「特定空家等」という制度が設けられました。特定空家等とは、概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物で、倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態、著しく衛生上有害となるおそれがある状態(アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など)、著しく景観を損なっている状態、その他、周辺の生活環境を乱している状態(立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿など)いずれか一つでも当てはまる、および将来的に当てはまることが予見される建築物のことを指します。特定空家等に指定されると、市では、適切な管理・修繕を行うよう、所有者(相続人含む)に対し指導・勧告などを行うこととなります。それでも改善が見られず、これ以上放置すれば周辺の生命や財産に危険が及ぶ状況に至れば、行政代執行による解体・撤去が行われる可能性もあるかもしれません。なお、かかった費用は全額、所有者に請求されます。

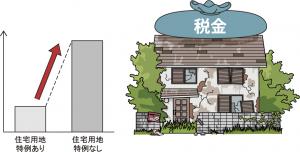

維持管理のコスト・負担がかかる(固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性も)

空き家は、適切な管理がされないと劣化が早く進行します。また、外壁や屋根の補修、水道代や電気代等の負担、定期的な草刈りや清掃などの維持管理など、コストや手間もかかります。遠方にお住いの場合、往復に係る費用や時間だって馬鹿になりません。さらに、誰も住んでいない空き家でも、固定資産税や都市計画税などの税金は毎年かかります。「空き家を所有しているだけなのに…。」経済的・肉体的・精神的な負担を感じていませんか?

固定資産税・都市計画税は毎年発生する税金ですが、前出の「特定空家等」又は令和5年6月に改正された空家法により新たに創設された「管理不全空家等」に指定され勧告を受けた空き家は、住宅用地の特例による固定資産税・都市計画税の軽減措置が適用除外となり、非住宅用地として扱われ、固定資産税において最大6倍、都市計画税においては最大3倍で計算・課税されることとなります。管理不全状態を改善をせず放置・所有し続けるかぎり、高額な税金負担が毎年発生することに。

固定資産税・都市計画税は毎年発生する税金ですが、前出の「特定空家等」又は令和5年6月に改正された空家法により新たに創設された「管理不全空家等」に指定され勧告を受けた空き家は、住宅用地の特例による固定資産税・都市計画税の軽減措置が適用除外となり、非住宅用地として扱われ、固定資産税において最大6倍、都市計画税においては最大3倍で計算・課税されることとなります。管理不全状態を改善をせず放置・所有し続けるかぎり、高額な税金負担が毎年発生することに。

空き家の資産価値が低下する

空き家は、管理が不十分であればあるほど劣化も早いため、当然のことながら、建物や土地の価値も下がっていきます。相続等で所有者の手に渡った空き家の場合、所有した段階で建築時からからすでに相当の年数が経過しているものも多くあります。管理せず放置を続ければ、建物の老朽化や雑草木による土地の荒廃は避けられません。もともと市場価値の低い中古住宅の価値は更に下がっていきます。特に市街地から離れた郊外の空き家は立地条件や交通アクセスなどの影響もあり、売却や賃貸に出すこと自体が難しくなってしまうケースも少なくありません。「どうしたらよいか分からなくて…。」「兄弟で話し合いがまとまらないから…。」「遠方に住んでいて、忙しくて時間がないし…。」空き家を長期間放置すればするほど、資産価値は目減りしていき、より処分しづらい状況になってしまうかも。

地震・台風などによる空き家の倒壊

近年、自然災害の頻発化、大規模化、激甚化が問題となっています。老朽化した空き家は、地震や台風などの自然災害によって倒壊するおそれがあります。特に木造住宅は素材の性質上、鉄骨造と比べると法定耐用年数も短く、メンテナンス未実施のまま長期間放置すると構造的な劣化が予想以上に早く進んでしまうことがあります。空き家の倒壊は、近隣の建物や通行人に危害を及ぼすだけでなく、火災やガス漏れなどの二次災害を引き起こす可能性もあります。また、万が一空き家の倒壊によって隣家や周辺地域に損害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性も。

不法侵入・放火など治安悪化の懸念

空き家は、不法侵入や放火など犯罪の温床となるおそれがあります。人目がつかず、監視もされていないため、不審者等が侵入しやすい環境とも言えます。空き家に侵入した者が火をつけたり、ごみを捨てたりすることで、火災や衛生面の問題を引き起こすこともあり得ます。放置され荒廃した家屋は第三者が入り込むにはむしろ好都合なので、「環境・治安悪化につながるのではないか」と周辺住民に不安感を与えてしまうことも。

空き家をめぐり近隣住民とトラブルになる

放置空き家は、近隣住民とのトラブルの原因となります。例えば、廃墟化した空き家の倒壊、空き家の敷地内の植物の越境・隣地への侵食、ゴミ屋敷化した空き家から発生する異臭や騒音、害虫の発生、近隣の資産価値の低下など多岐にわたります。場合によっては、空き家を放置することで周辺の景観や防犯性を損ない地域コミュニティに不和をもたらしたり、近隣住民に迷惑をかけることで苦情や訴訟を起こされることも。

地域環境への悪影響と損害賠償リスク

空き家は、地域環境にも悪影響を及ぼします。空き家が多くなると、周辺の景観や防犯性が低下し、最終的には地価や住宅価格の低下にもつながります。また、空き家に起因した事故・事件・火災などで地域住民に損害を与えてしまった場合、所有者は損害賠償責任を負うことになります。

空き家の所有者は、空き家の建物および建物の立つ敷地の土地について管理責任を負います。管理不十分から倒壊や火災などは起きた場合、近隣住民や通行人に損害を与えてしまう可能性があります。こうした事態を避けるため管理を行うとしても、所有する空き家が現在お住いの場所から離れている場合は、管理のために現地へと向かうだけでも大きな負担です。

空き家の所有者は、空き家の建物および建物の立つ敷地の土地について管理責任を負います。管理不十分から倒壊や火災などは起きた場合、近隣住民や通行人に損害を与えてしまう可能性があります。こうした事態を避けるため管理を行うとしても、所有する空き家が現在お住いの場所から離れている場合は、管理のために現地へと向かうだけでも大きな負担です。

空き家の問題を解決する方法

この問題を解決するためにはさまざまなアプローチが必要です。空き家問題の解決策として、どのような対策が良いのでしょうか?

空き家に住む

実際は容易に実行に移すのは簡単ではないかもしれませんが、空き家問題解決のための最も簡単な方法です。屋内外の清掃や修繕などのメンテナンスも日常の中で行えます。

空き家の管理を継続する

空き家を定期的に訪れるなどして、建物および敷地の管理を継続すれば、管理不全空家等や特定空家等に指定されるリスクや倒壊・火災などの危険性を低減することができます。しかしながら、管理を継続するには交通費や清掃・修繕などにかかる経済的なコスト、時間、労力の負担は避けられません。もし自分で管理することが難しい場合は専門業者に委託する必要があり、経済的な負担もその分大きくなります。

空き家を解体して更地にする・土地活用を検討する

空き家を解体して更地にすれば、建物の倒壊や環境悪化のリスクはなくなります。植栽も取り払う形で更地にしてしまえば、以後の敷地の管理も容易になるかもしれません。

空き家の状態が悪く、貸し出すことも売ることも難しい場合でも、諦める前に「更地での利用」を考えてみませんか。土地が狭くても、隣地も空き家だったら、併せて面的な利活用もできるかもしれません。将来的に自分がその土地をどうしたいか、売却したいのか、所有維持したいのか。

「解体したいけど費用が…。」と悩んでいるあなた。空き家を解体して更地にする場合、解体費用や処分費用など一時的な費用がかかります。また、解体後はどうするのかなど、今後の土地活用や売却予定もふまえタイミングを見て行うことが必要です。市では、担当者が事前の調査を行い該当空き家が老朽危険空き家と認定された場合、老朽危険空き家の解体工事費の一部を補助しています。詳しくはこちらをご覧ください。

空き家の状態が悪く、貸し出すことも売ることも難しい場合でも、諦める前に「更地での利用」を考えてみませんか。土地が狭くても、隣地も空き家だったら、併せて面的な利活用もできるかもしれません。将来的に自分がその土地をどうしたいか、売却したいのか、所有維持したいのか。

「解体したいけど費用が…。」と悩んでいるあなた。空き家を解体して更地にする場合、解体費用や処分費用など一時的な費用がかかります。また、解体後はどうするのかなど、今後の土地活用や売却予定もふまえタイミングを見て行うことが必要です。市では、担当者が事前の調査を行い該当空き家が老朽危険空き家と認定された場合、老朽危険空き家の解体工事費の一部を補助しています。詳しくはこちらをご覧ください。

空き家を貸し出す

空き家を貸し出すことで、賃料収入を得ることができます。空き家をそのまま戸建て賃貸で貸し出した場合、日常的な清掃やメンテナンスは住人が行うため、空き家の劣化・倒壊のリスクも減らすことができます。一方で、空き家を貸し出す場合、入居者との賃貸契約や設備に関する管理対応など、収益物件として活用するために必要な手間もかかります。また、築年数が古く劣化が見られる空き家の場合は、入居前のリフォーム・修繕などのコストや労力がかかるケースもあるでしょう。市では、市内の空き家をリフォームし賃貸物件として利活用する所有者に対し、リフォーム費用の一部を補助しています。

また、空き家を「貸したい」所有者と、空き家を「借りたい」利用者をマッチングする空き家情報バンクへ、お持ちの空き家を物件登録することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

空き家を売却する(空き家がなかなか売れない)

空き家を売却すれば、管理を継続する労力や税金などの経済的な負担がなくなります。地域環境に対する安全面のリスクや、管理責任を巡る地域住民とのトラブルからも解放されるでしょう。空き家を「売りたい」所有者と、空き家を「買いたい」利用者をマッチングする空き家情報バンクへ、お持ちの空き家を物件登録することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

空き家を売ろうと思っても、建物の状態や立地、アクセスなどが悪い場合、売却価格が低くなる、探しても買い手が見つからない場合もあります。「売りたいけど売れない」と悩む前に、市が指定した空家等管理活用支援法人に相談してみませんか?詳しくはこちらをご覧ください。

どうしたらいいのかわからない

空き家は、所有者や近隣住民にとって様々なデメリットやリスクをもたらします。空き家を放置することは自分だけの問題ではありません。空き家の問題に対しては早急に対策を講じる必要があります。自分に合った方法で空き家の問題を解決しましょう。けれども、どうしたらいいのか分からない場合は、住宅政策課へご相談ください。