本文

史跡上田城跡の保存・整備計画

史跡上田城跡の保存・整備計画を策定

上田市では、史実に基づく上田城跡の復元整備を目指して、歴史の専門家や市民の皆さんなどで構成された「史跡上田城跡整備実施計画検討委員会」を設置し、平成2年度に策定した「史跡上田城跡整備基本計画」の再検討を行い、このたび上田城跡の保存・活用方針を定めた「保存管理計画」と櫓や武者溜りなどの復元方策を示した「整備基本計画〈改訂〉」の2つの計画を策定しました。

この整備基本計画で優先して整備するとした、本丸櫓の復元と、交流・文化施設の建設に伴い移転が予定される市民会館跡地の整備および計画をお知らせします。

- 史跡上田城跡の保存・整備計画

- 史跡上田城跡保存管理計画の概要

- 史跡上田城跡整備基本計画の概要

- 本丸櫓の早期復元を目指します

- 市民会館跡地の整備を進めます

- 古い写真や絵図を探しています

- ふるさと寄附金にご協力をお願いします

史跡上田城跡の保存・整備計画

「史跡上田城跡保存管理計画」と「史跡上田城跡整備基本計画」は、以下のPDFファイルをご覧ください。

以下のPDFファイルは容量が大きいので、ダウンロードしてからご覧ください。

ダウンロードの方法:PDFファイルのリンクを右クリックして、「対象をファイルに保存」等を選択します。

- 「史跡上田城跡保存管理計画書・史跡上田城跡整備基本計画書」ダイジェスト版[PDFファイル/22MB]

- 「史跡上田城跡保存管理計画書・史跡上田城跡整備基本計画書」本文

1~2章 [PDFファイル/36.47MB]

3章 [PDFファイル/38.19MB]

4章 [PDFファイル/42.87MB]

4章(図4~図7) [PDFファイル/17.71MB]

資料編 [PDFファイル/34.42MB]

資料8、引用・参考文献、奥付 [PDFファイル/46.58MB]

史跡上田城跡保存管理計画の概要

上田城跡を史跡として適切な姿で後世に引き継いでいくための方針や方法について定めました。

上田城跡を保存管理していくための方針

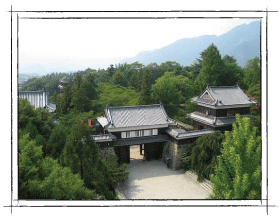

- 櫓門が復元された本丸東虎口櫓・石垣・堀など、現存する遺構(いこう)の保存管理の方法を定めました。

- 体育施設などは、将来的に史跡外への移転を目指しますが、移転可能になるまでは現状を維持します。

- 桜の植栽が可能なゾーンを設けます。老木を維持し、上田城跡の桜の景観を保持します。

- 史跡内の神社地、民有地は所有者の意向に配慮しながら公有化を進めます。

復元整備、工事、植栽などを行う場合の基準を明示

- 櫓、武者溜りなどの復元整備は史実に忠実となるよう実施します。

- 史跡内では復元整備に関するものを除き、新たな建造物などの設置は原則として認めないこととします。

整備・活用の基本方針と方法

- 櫓や武者溜りなどの復元整備を推進します。

- 市民や観光客に親しまれる史跡となるよう努めます。

- 各種イベントの開催や江戸時代から残る希少樹木の保護など、市民協働での史跡の保存活用を推進します。

保存管理および整備活用の体制

史跡関係者と関連部局が相互に連携して保存活用に取り組む体制を構築します。

三の丸の上田城関連遺構等の保護

三の丸区域に所在する上田藩主居館跡(現上田高等学校)、御作事場(現清明小学校)などの上田城跡関連遺構の保護に努めます。

史跡上田城跡整備基本計画の概要

優先して整備する計画とした上田城の東虎口一帯

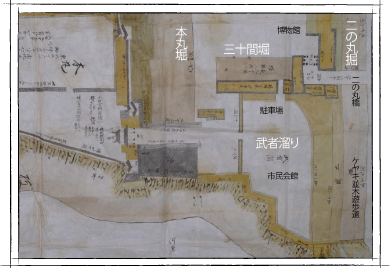

優先して整備する計画とした上田城の東虎口一帯

平成2年度策定の整備基本計画で設定した中期・長期の整備目標のうち、未実施事業を短期整備目標(概ね10年以内での実施予定)として再設定し、城の正面である本丸および二の丸東虎口周辺を優先的・集中的に整備することとしました。また、上田城跡の桜の景観維持や園路舗装などのバリアフリー化については利用者の声を反映させました。

将来整備構想図

本丸櫓の早期復元を目指します

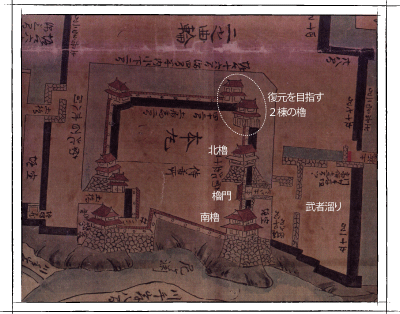

隅櫓を描いた絵図

隅櫓を描いた絵図

真田信之に続いて上田藩主となった仙石忠政(せんごくただまさ)は、破却された上田城を復興します。古絵図により、本丸には7棟の櫓があったことが分かっています。明治の払い下げの際にほとんどの櫓は解体されましたが、唯一西櫓は解体を免れて現存しています。また、北櫓と南櫓は、城外に移築されて貸座敷になっていたものが市民の寄附により買い戻され、昭和24年に再移築されたものです。

今回の計画改訂では、失われた4棟の櫓のうち東北隅にあった2棟とその周辺の土塀の復元整備を優先して進めていくこととしました。上田城の城郭構造を体感できるように、武者溜りと合わせ本丸と二の丸東虎口一帯を復元する計画です。

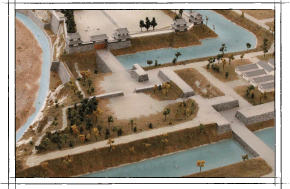

市民会館跡地の整備を進めます

市では、上田市交流・文化施設の建設に合わせ、市民会館を解体し、跡地を史跡本来の姿に復元する方針で、史跡上田城跡整備検討委員会や文化庁などとの話し合いを進めています。

武者溜りを描いた絵図

武者溜りを描いた絵図

市民会館と駐車場付近は、江戸時代の絵図によると「武者溜り」と呼ばれる3メートル程の高い石垣や土塁に囲まれた広場でした。また、広場の北側に隣接し「三十間堀」と呼ばれた長方形の堀(長さ約50メートル)があり、上田城が誇る堅固な防御施設が多く設けられたー帯でした。

計画改訂では、市民会館跡地への武者溜り整備の目標を掲げ、併せて市民の憩いの場、観光拠点としての利便性も考慮して整備していく方針を定めました。今後更に具体的な整備方法を検討していきます。

広報うえだ・上田市行政チャンネルをご覧ください

史跡上田城の保存・整備計画については、広報うえだ平成24年8月1日号、上田市行政チャンネル「ようこそ市長室へ」でご覧いただけます。

広報うえだ

関連情報

- 上田城の歴史

- ふるさと寄附金のご案内

- 上田市立博物館<外部リンク>