本文

企画展開催のお知らせ

上田市公文書館では、企画展を開催しておりますのでぜひ御来場ください。

また、「第21回公文書館所蔵資料企画展」資料を用いて解説する講座を開催します。

詳細につきましては、講座開催のお知らせのページをご覧ください。

第21回公文書館所蔵資料企画展

『明治23年丸子村「議案綴」、大正9年「明治天皇の記念碑建立事務報告書」など~明治から昭和の公文書にみる上田市の歴史~』

- 期間 令和7年7月26日(土曜日)から令和7年10月26日(日曜日)まで

- 場所 上田市公文書館1階ホール

- 観覧料 無料(ただし、丸子郷土博物館の展示の観覧は有料)

- 展示内容 明治23年丸子村の「議案綴」、明治28年紺屋町八幡社の古社取調書、大正9年「明治天皇記念碑建立事務報告」、昭和9年上田市公報の「ラジオ体操記事」、昭和35年長瀬村の「公民館関係文書」など、原本資料9点、写真資料18点、合計27点の資料を展示・公開しています。

展示資料の紹介(抜粋)

※歴史公文書等を掲載等の目的で利用する場合は別途申請が必要ですので、公文書館までお問い合わせください。

| 企画展資料 | 資料の概要 |

|---|---|

「明治23年丸子村議案綴」  「明治22年丸子村旅費規程」 |

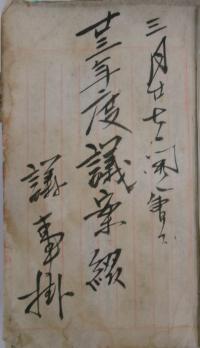

(1)「明治23年、丸子村の「議案綴」」 丸子村の「議案綴」には、歳入歳出予算の議案、条例第一号「有給助役条例」、第二号「区長条例」、第三号「徴収督促条例」や「名誉職村長・助役及び有給助役・並びに吏員旅費規則」などが掲載されています。当時の丸子村は人口が2,955人、議員定数は12人でした。旅費規則には「第一条 旅費は公務に依り旅行する時、その旅行中一切の費用に充つる為にこれを支給する」などとし、一等、二等の別、順路の路程、汽車賃、車馬賃、日当などを定めています。なお、明治21年8月には上田駅が開業しています。 |

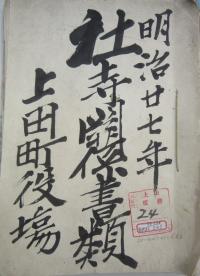

「明治中期 社寺書類表紙上田町」  「上田八幡社絵馬」 |

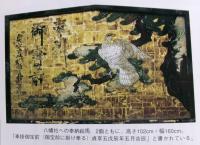

(2)「明治28年、紺屋町八幡社の古社取調書」 上田町の明治27年から28年の「社寺関係書類」の簿冊には、紺屋町八幡社の「古社取調書」が保存されています。この文書によると八幡社の歴史として「天正12年(1584年)、真田昌幸が海善寺より八幡社をこの地に遷座し、上田城の守護社と定め、社領五貫文を寄附し、社殿の営繕はことごとく藩費による」などと記しています。これ以降、城主の仙石氏、松平氏による社殿の修理も上田藩の藩費で行われ、上田城守護の神社として崇敬されました。八幡社には上田藩主の仙石政明が貞享5年(1688年)に奉納したとされる黒鷹、白鷹を描いた一対の大きな絵馬も伝えられています。 |

「明治38年農学大全寄付 三吉氏」 |

(3)「明治38年、「農学大全」などの寄贈文書」 上田町の明治38年の「町会議案」の簿冊には、「寄付物採納ノ件」の文書が保存されています。内容は「寄付物採納ノ件 一、農学大全一部 一、稲花模型一個 一、稲実模型一個 右上田町三吉米熊より上田女子尋常高等小学校備品として寄付いたしたき旨、申出に付、これを採納するものとする」とあります。三吉米熊(みよしよねくま)氏は万延元年(1860年)、長門国に生まれ、駒場農学校で学び、長野県職員となって蚕業指導に従事しました。明治25年からは開校した小県蚕業学校の校長、上田蚕糸専門学校の設立にも尽力し、同校の教授も亡くなる昭和2年まで務めました。 |

「大正8年上田市会会議規則」 |

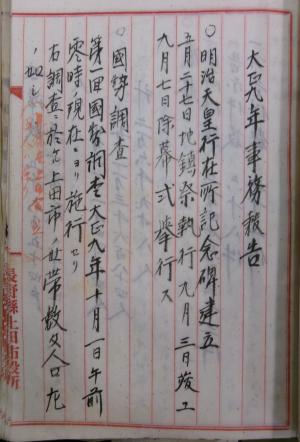

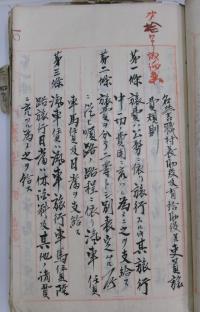

(4)「大正8年市制施行の際の「上田市会会議規則」」 大正8年の「上田市会会議規則」には、「第一章総則」として「第一条 議員の議席は改選毎に抽選(ちゅうせん・くじびき)をもってこれを定め、番号を付す。補欠議員はその前任者の議席による。第二条 改選後初めて開く市会において、議長の選挙を行う場合は年長の議員をもって仮議長となす」などと記しています。この最初の上田市会には、30名の市会議員が選出されました。初代上田市長には、前上田町長の細川吉次郎氏が就任しました。細川市長は城下村の上田市への編入、上水道の整備、市有林の造成、上田市公会堂の建設などに尽力しました。 |

|

|

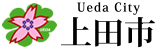

(5)「大正9年、明治天皇の記念碑建立事務報告」 大正10年の「議事関係書編冊 市会関係」には、大正9年の事務報告書がみられます。事務報告書には「明治天皇行在所(あんざいしょ)記念碑建立 五月二十七日地鎮祭執行 九月三日竣工 九月七日除幕式を挙行する」と記されています。この場所は現在の上田商工会議所の敷地で、記念碑が今も保存されています。明治11年(1878年)、明治天皇の北陸・東海巡幸が行われ、9月7日の夕刻、天皇以下岩倉具視、大隈重信など政府一行798名が上田町で一泊しました。上田町での宿泊所は新築された洋風三階建の上田街学校が使用され、一行は上田町民に大歓迎されました。 |

|

|

(6)「昭和7年「上田飛行場格納庫と飛行機」写真」 昭和7年発行の『上田築城三百五十年祭記念写真帳』には、「上田飛行場格納庫と愛国信濃号第三十九号」の写真が掲載されています。この写真帳は上田城築城350年を記念して上田市がその記念祭を開催し、その記録を中心に水野源太郎氏が編集・発行した写真帳です。この写真帳には昭和七年、陸軍省に献納された上田飛行場の写真が2点あります。飛行機は長野県民からの寄付により、陸軍省に献納されました。 |

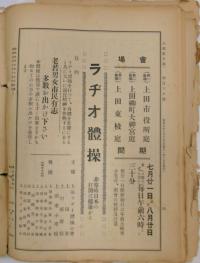

「昭和9年 上田市公報ラジオ体操」  「上田市公報 昭和9年7月ラジオ体操」 |

(7)「昭和9年、上田市公報のラジオ体操記事」 昭和9年の市公報には「ラジオ体操」の記事がみられます。記事には「ラジオ体操 非常時日本の打開は健康から。目的 ラジオ体操を行って身体を壮健にすると共に大いに国民精神を作興(さっこう・人の気持ちをふるいおこす意味)するにある」などとあります。昭和6年には満州事変が起こり、日本は次第に戦時体制下となっていきました。 |

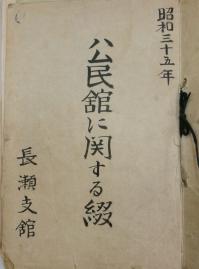

「昭和35年長瀬公民館綴表紙」  「昭和35年丸子町公民館研修会開催要項」 |

(8)「昭和35年、長瀬地区の公民館関係文書」 昭和35年の「公民館に関する綴 長瀬支館」には、丸子町長瀬地区の公民館活動に関係した文書が保存され、当時の社会教育の活動状況がうかがえます。地域の公民館では町、県の公民館職員研修会などの講演会、映画会などの参加や成人学級、区民運動会、研修旅行など様々な事業が住民を対象にして計画、実施されていました。 |

|

|

(9)「昭和39年、「広報うえだ」交通安全教室記事」 昭和39年6月の「広報うえだ」には、「西小で交通安全モデル教室 正しい知識で事故防止へ」の記事が掲載されています。この交通安全教室には西小学校の児童・教職員や警察・PTAなどの大人達も大勢参加し、実地に交通安全を学ぶ様子が報じられています。 |